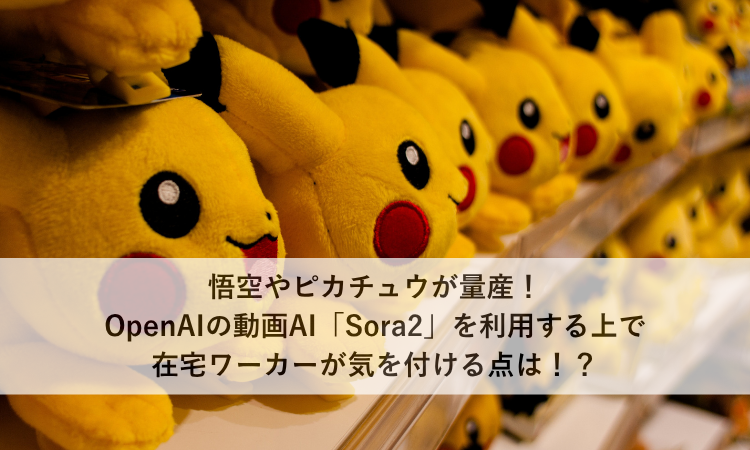

最近大きな話題となっている動画生成AI「Sora2」をご存じですか?

SNSで見かけたかも!

そういう方も多いのではないでしょうか。

「Sora2」はChatGPTでお馴染みのOpenAIが開発したAIモデルです。

OpenAIの技術力の高さが遺憾なく発揮されており、

とSNSで話題になっています。

ですが、そのクオリティの高さゆえに「危険性」も話題に挙げられています。

有名なキャラクターの類似品が大量に生成できてしまうのです。

「Sora2」問題のきっかけ

近年、文章生成AI・画像生成AIが急速に普及してきたのは皆さんご存じかと思います。

仕事でもAIを使うことが増えたよね

それに先駆けて、OpenAIが2024年に「Sora」という動画・音声生成AIをリリース。

革新的なAIモデルだった「Sora」は、これまで専門的な撮影・編集が必要だった映像制作のハードルを大きく下げてくれました。

そしてとうとう先日、その「Sora」の最新版「Sora2」が発表されたのです。

初代「Sora」が大幅に進化し、より自然な動画の生成・音声付の動画生成が可能になり、AI業界が震撼、一気に大きな話題になりました。

しかし、そのハイクオリティがゆえに問題が起きたのです。

著作権侵害の問題です。

Sora2で「悟空」や「ピカチュウ」、「ルフィ」などの明らかに版権キャラクターのような動画がぞくぞくとユーザー投稿され始めたのです。これによって著作権侵害をめぐる疑念が表面化しました。

著作権[1](ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[2]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[3]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種[4]。

一般的に、著作物を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある。「著作権」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2025年10月16日 (木) 11:46 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org

さらに、

「著作者が自分のコンテンツをSora内で使われたくないならオプトアウトせよ(除外申請をせよ)」という方式を OpenAI が採用する、という情報も出ています。

え、本来は著作権者に「使っていいですか?」って許可とるものだよね?

これには現在、日本の映画・アニメ・漫画などさまざまな業界が異を唱えています。

以前からAIの著作権侵害問題は取り上げられていました。

生成AIは多くの既存作品を取り込み、訓練データとして使用する可能性があります。

「オマージュ」や「リミックス風」と主張しても、著作者から見ると「無断複製・派生利用」になり得てしまうのです。

この前ニュースで新しい法整備が必要だって言ってたなあ

この問題は在宅ワーカーであっても無関係ではありません。

在宅ワーカーのなかには仕事でAIを活用されている方もいるでしょう。

「何が著作権侵害になるのか」が揺らいでいる今、自分を守るためにもリスク回避の方法などを知っておくことが必要です。

リスクと落とし穴

動画まわりの仕事をしている方に降りかかるかもしれないリスクを具体的にご紹介します。

「面倒だなあ……」と思う方もいるかもしれません。

ですが、著作権侵害は犯罪です。

訴訟になってしまった場合、仕事を続けるどころではなくなる可能性も……。

こちらの動画はSora2で作成されたと思われる動画の一例です。

こういった動画が日々、無断で生成されています。

既にある著作物に類似

こういうの作りたいな!

と、既存のものをイメージしてものを作ることはよくありますよね。

たとえ完全に一致するキャラクターでなくても、

- 雰囲気

- 動き

- 動画の流れ

などが似ているだけでも、著作者が「派生作品だ」と主張すれば争点になります。

特に、アニメなどではキャラクターによって服装やカラーリング、必殺技のポーズなど特徴的なものがたくさんあると思います。

特徴が一緒なら同じキャラに見えちゃうもんね

実際、「ドラゴンボール風」「ナルト風」といった動画がSora2に投稿され、問題視されています。

ライセンス抜け

皆さんは素材の利用規約は目を通していますか?

ちらっとしか見てないかも……

フリー素材・有料素材・ストック素材もそれぞれに利用規約、ライセンスがあります。

フリー素材って何してもいいんじゃないの?

と思う方もいるかもしれませんが、仮にフリー素材だとしても「商用不可」など、素材元によってルールがあるのです。

などはよくある規約です。

そのため、AIで素材を学習・加工・合成は規約違反の可能性があります。

プライバシー・肖像権侵害

人物を含む動画生成や顔写真利用には肖像権、プライバシー権、およびパブリシティ権が絡みます。

本人の許諾なしに有名人風の動画を作れば、上記の侵害のリスクがあります。

もちろん、肖像権やプライバシー権は有名、有名でないことにかかわらず、誰もが持っている権利です。

Soraもこれを防ぐため、人物写真のアップロードや有名人の動画生成を制限するような仕様を設けている、という報道もあります。

肖像権……人の容姿を無断撮影、写真や動画などを無断公表・利用されない権利のこと

プライバシー権……他人から干渉・侵害を受けない権利

パブリシティ権……有名人の容姿や氏名等の商業利用権

責任の所在があいまい

クライアントから「こういう動画を作って」と請け負った際、権利を明文化しておかないとクレームや訴訟問題に発展する場合があります。

「これを参考に作って」と、依頼されて作成しただけなのに訴訟が起きてしまい、その保証をさせられてしまった。なんてことが起きたら大変ですよね。

でも、それはクライアント責任じゃないの?

しかし、契約段階で明文化しておかなかった場合、責任がどこにあるかはあいまいなのです。

そのため、契約段階で

- 第三者権利を侵害しないこと

- 万が一訴訟が起きた際には、どちらが責任をとるのか

などを明確にし、書面に起こしておく必要があります。

口約束ではダメだってことだね

AIを安全に使うために

ここまではリスクの話を多くしてきましたが、AIを使うとすぐに危険!というわけではありません。

AIを使うことで便利なことは間違いありません。

在宅ワーカーとしてリスクを避けながら、安全にAIを使用するコツをご紹介します。

オリジナルの素材を使用

最も安全なのは、自分で素材をつくることです。

写真・動画・音などを自分で撮影・録音したものの権利は自分にあります。

たとえAIで編集・加工をするにしても、もともとの素材が自分のものなので他人の権利侵害のリスクはグッと下がります。

許諾取得を明確化

クライアントからキャラクター・動画・イラスト素材を支給される場合、

を書面で確認しましょう。

特にキャラクター性の強い素材の場合、追加の権利処理が必要なこともあります。

類似表現を回避

「これはオマージュです」「リミックスです」と主張をしたとしても、著作者が

と主張をすれば訴訟の可能性があります。

そのため、「キャラクター風」の表現をする場合には

- 色

- 服装

- 動き

- シルエット

などにオリジナル要素を入れ、類似しすぎないように注意しましょう。

「権利チェック」工程の追加

制作の工程に「権利チェック」を事前に入れておきましょう。

例えば、最終案を提示する前、あるいは納品前に「第三者権利を侵害する要素はないか」をチェックリスト化して点検など。

その時点で疑問点・懸念点がある場合には専門家に相談するか、使用を控えるようにすると◎

著作権に詳しい弁護士に相談するのも◎

最近は手軽に相談する方法も多いよ!

契約時にリスク分配を明記

先ほども軽く触れましたが、権利の問題などは書面で明記されていることが大切です。

これらが契約時にきちんと確認し、足りていなければ確認する必要があります。

出力結果をそのまま使用しない

権利侵害を防ぐためには、自分のオリジナル性をもたせることが必要です。

- 出力結果に加筆・修正をする

- 既存キャラクター名を使って動画生成というプロンプトを使用しない

さらに、公開・商用利用の際には許諾・リスクチェックを念入りに行いましょう。

こまめに情報をアップデート

生成AIに関する法律・著作権法などは現在整備中です。

今は良くても、数日後にはルールが変わってしまう可能性があります。

そのため、最新ニュースをチェックし続けましょう。

注意点まとめ

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 素材元の合法性 | 自作素材を使用 |

| 明示的許諾 | クライアントから改変・生成の許可を確認 |

| 類似表現回避 | 版権キャラクターと差別化を図る |

| 契約条項 | リスク分配、保証条項、費用負担を明文化 |

| 生成/出力運用 | オリジナリティを加える |

| 権利チェック工程 | 制作の途中・最終段階で権利侵害リスクを点検 |

| 情報更新 | 最新のAI動向をチェック |

まとめ

でも、どこからが「似ている」のか、「似ていない」のかよく分からないなあ

という疑問を感じることもあるかと思います。

ご紹介したリスク回避をしても、1から100までかぶらない、というのも難しいでしょう。

法整備が進めば、セーフとアウトのラインも変化していくかもしれません。

今後の動向もチェックしていきましょう!

じつは話題になっているAIはSora2だけではありません。

GoogleGeminiも「フィギュアが作れる!」と大きな話題となりました。

↓↓↓