はじめに

「子どもの成長を見守りながら働きたいけど、外に出るのは負担…」

「都会の生活が厳しくなってきて、もっと暮らしやすい場所でゆったり生きたい」

――そんな思いを抱く人が増えています。

コロナ禍をきっかけに在宅ワーク・リモートワークという選択肢が現実のものとなり、「家で」「自分のペースで」「場所に縛られずに」仕事をするスタイルも広まりました。

この記事では、「在宅ワークで人生の選択肢を広げる」ための生活術を、あなたのリアルな状況に近づけて考えてみます。

読み終わったあと、「自分ならどう動けるか」のヒントを持って帰ってもらえたら嬉しいです。

1:在宅ワークとは何か、メリットとリアルな課題

1-1:在宅ワーク/リモートワークの定義と広がり

- 在宅ワークとは、主に自宅でインターネットやパソコンを使ってできる仕事を指します。派遣・業務委託・フリーランス・副業など形はさまざま。

- リモートワークは一定の会社員など正式雇用で「勤務場所がオフィスでなくてもよい」という制度。最近はフルリモートやハイブリッド型勤務も増加中。

- 日本でも、自治体の地方創生テレワーク、企業のテレワーク導入など、制度や環境の整備が進んでいることが公的データや記事から確認できます。

1-2:育児 × 在宅ワークのメリット

- 柔軟な時間配分:保育園の送り迎え、お昼寝、急な体調不良などにも対応しやすい。通勤時間ゼロでその分を育児・家事・自分の時間に使える。

- 子どもの成長を近くで見られる:歩き始める、言葉をしゃべるなど、小さな変化を見逃さずにすむ。親としての安心感や満足感が得られることも多い。

- コスト削減の可能性:交通費、外食費、ファッション費など外出・通勤にまつわるコストが減る。特に地方移住と組み合わせれば住居費や物価が下がる場合も。

1-3:在宅ワークの課題・デメリット

- 収入の不安定さ:副業・業務委託・フリーランスの場合、月によって仕事量が変わる。固定給でないケースが多く、貯金や予備費の計画が必要。

- 自己管理の難しさ:時間の区切りが曖昧になる、仕事と育児・家事が混ざってしまうこと、集中できる時間が限られること。集中力を保つ工夫が必要。

- 環境の整備が必須:通信環境、仕事用のスペース、機材、静かさなど。特に地方や自然豊かな地域ではこの点でギャップがあるケースも。

2:育児と副業を両立させる具体的な生活術

2-1:スケジュール設計のコツ

- 時間帯を見つける:子どもの昼寝時間、夜寝た後、早朝など、「まとまった集中できる時間帯」を確保する。

- タスクを小分けにする:大きな仕事を細かく分割して、隙間時間で少しずつ進める。例:原稿を段落ごとに分ける、調査→ライティング→修正のフェーズを分ける。

- ルーチン化する:毎日の生活リズムの中に仕事の時間を組み込む。朝の30分はメールチェック、子どもの昼寝後は2時間集中…など決めておくと切り替えがしやすい。

2-2:副業の選び方・スタートの手順

- 始めやすい副業の例:データ入力、WEBライティング、アンケートモニター、ハンドメイド販売、オンラインアシスタントなど。

- 自身のスキル・興味を棚卸し:過去経験・好きなこと・得意なことをリストアップ。未経験でも学びやすい分野を選ぶ。

- クラウドソーシングを活用:ランサーズ、クラウドワークス、ココナラなどのプラットフォームで案件を探す。小さな案件から実績を作る。

- 育児休業中の注意点:育児休業給付金の条件や就業規則、収入との兼ね合いなどを事前に確認。無理なく進める。

2-3:仕事環境とメンタルケア

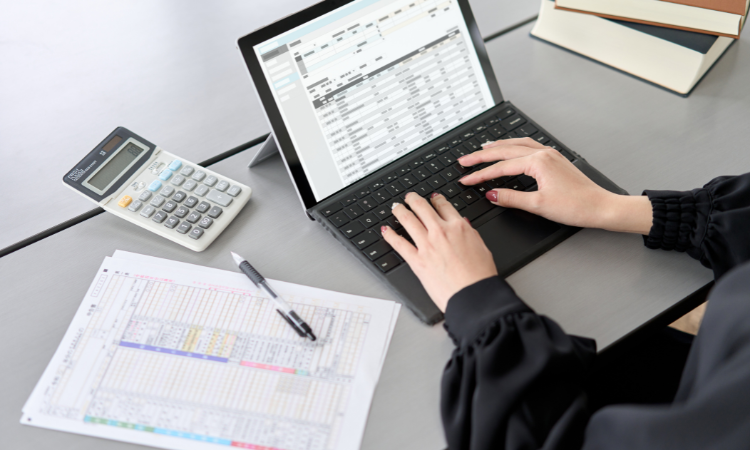

- ワークスペースの確保:できれば仕事専用デスク・椅子・照明・遮音など整える。家の一部でも「仕事モード」に切り替えられる空間があると集中しやすい。

- 通信インフラを整備:高速で安定したネット回線を選ぶ。Wi-Fiだけでなく有線接続やモバイル回線のバックアップも検討。

- 家族・パートナーとの役割分担:育児や家事の分担、家族のサポートを得られるよう話し合う。これがないと在宅ワークは続けにくい。

- 休息と切り替え:仕事が終わったらPCを閉じる、オン・オフの区切りをつける。リフレッシュの時間を意識的に取ること。

3:地方移住を視野に入れて在宅ワーク生活をさらに自由に

3-1:地方移住のメリット

- 生活コストの軽減:家賃・物価・交通費などが都市部より抑えられることが多く、可処分所得が増える可能性。

- 自然環境・子育て環境の豊かさ:自然が近い、騒音が少ない、公園や自然施設など子どもとの遊び場が多いなど。教育・保育施設の待機児童問題が都市より少ない地域も。

- 通勤ストレスがない/少ない:リモートワークなら通勤ラッシュなどがなくなる。時間のロスやストレスの軽減。

3-2:移住前・移住後の注意点

- 移住先のインフラチェック:ネット回線速度や通信の安定性、電気・水道・ガス・医療機関など生活基盤。特に山間部や離島では注意。

- 教育・保育施設の状況:保育所・幼稚園・学校までのアクセス、待機児童の有無、特色教育の有無など。子育て世代には重要。

- 交通や買い物の便:日常品の買い物や医療へのアクセス、公共交通の有無。車が必須になるケースや、車の維持コストも考えておく。

- 自治体の支援制度:移住支援金・補助金・テレワーク手当など。自治体によってはリモートワーカー向けの助成制度があるので調べる。

3-3:移住を成功させるためのステップ

- 情報収集と現地体験:実際に見学する、短期滞在してみる、現地で生活する人の話を聞く。写真やネットの情報だけでは見落としが多い。

- 収入プランのシミュレーション:在宅ワーク+副業でどのくらい収入を見込めるか、地方での生活費はどれくらいかを具体的に見積もる。支出の予測も甘くしない。

- 仕事の種類を広げる:地方移住しても案件が途切れないよう、国内外のクライアントをもつことを考える。リモート求人サイトやクラウドソーシングの活用を強める。

- 地域コミュニティとのつながり:地元のママサークル、自治体のイベント、リモートワーカーの集まりなど。地域に溶け込むことで孤独感を減らせるし、支援や情報交換もできる。

4:副業で稼ぐ具体例と失敗しない選び方

4-1:初心者でも始めやすい副業例

| 副業の種類 | 特徴・メリット | 始めるためのポイント |

|---|---|---|

| データ入力・文字起こし | 専門知識不要。比較的報酬は低めだが隙間時間でできる | オンラインで募集を探す。品質よりも継続・実績を重視。 |

| WEBライティング・ブログ | 自分の言葉で表現できる。テーマ次第で収入が伸びる | 最初は低価格でも案件を引き受けてポートフォリオを作る。クラウドソーシング活用。 |

| オンラインアシスタント | 企業や個人のバックオフィス業務を手伝う。固定契約が得られれば安定性が高まる | コミュニケーション能力+時間調整が鍵。経験や信頼を重ねる。 |

| ハンドメイド/ネット販売 | 得意な手作りやデザインを活かせる。趣味が収入源になる可能性あり | 写真・梱包・発送・在庫管理も考える。マーケティングも意識。 |

4-2:副業選びで注意すべきこと

- 詐欺・怪しい案件に注意:高額報酬を約束するけど前払いが必要、情報登録だけで個人情報のみ求められる…など、不自然な条件の案件は要警戒。

- 契約内容を確認する:報酬、納期、修正対応、著作権帰属、支払い方法など、どこまでが含まれるかを明確に。書面やメールの記録を残す。

- 税金・社会保険の扱い:副業収入が増えたら確定申告が必要になるケースがある。育児休業中や本業との関係で所得制限・届け出の必要性を調べる。

- 健康・労働時間の管理:無理をしすぎない。子どもとの時間・休息時間を削ってしまうと長続きしない。バランスを取る。

4-3:収入を安定させるための戦略

- 複数の収入源を持つ:一つの副業だけに頼らず、複数案件・ジャンルを分散させる。

- スキルアップ・専門化:ライティングならSEO、文章校正、編集など、またデザインならツール(Illustrator, Photoshop、Webデザイン、UI/UXなど)を学んで単価を上げる。

- 実績を可視化する:ポートフォリオサイトを持つ、SNSで成果や仕事の様子をシェアする。信頼を積むことが次の案件につながる。

- 継続契約を狙う:一度限りの仕事よりも、月次や定期的な契約を結べるクライアントを探す。安定性が高まる。

まとめ

在宅ワーク+副業+育児、そして地方移住。この組み合わせは、「自由を増やす」「家族との時間を大切にする」「暮らしのコストを抑える」など、多くのメリットをもたらします。しかし同時に、収入の不安定さ・自己管理・環境整備・家族との調整など、乗り越える壁もあります。

以下、この記事で触れたポイントを改めて整理して、自分がまずやるべき一歩を考えてみてください:

✔ 自分への問い

- どんな暮らしがしたいかを具体的に描けているか?(例:子どもと朝をゆっくり過ごしたい/自然の中で育てたいなど)

- 在宅ワーク・副業を始めるにあたって 持っているスキル・時間・機器環境 はどれくらいか。足りない場合、何をどう準備するか。

- 移住先も含め、コスト・アクセス・教育などを総合的に見て、「可能な範囲かつ無理のない道」かをシミュレーションしてみる。

- 小さく始めてみること。まずは隙間時間でできる副業1つを試してみる。成果が出たら少しずつ広げていく。

- 家族・パートナーとビジョンを共有し、役割分担やサポート体制を話し合う。

また、職業別にはなりますが、WEBライターになるという方法もあります。こちらに詳しくまとめておりますのでご覧ください。

在宅ワークは、一度きりの選択ではなく、ライフステージに応じてスタイルを変えていける働き方です。

育児期、子どもが大きくなる時期、将来への準備…それぞれのフェーズで「今、何を優先するか」を見極めながら、自分らしい働き方・暮らし方を作っていってほしいと思います。