はじめに

在宅ワークが普及し、「家で仕事ができるなんて理想的!」と思われがちですが、現実はそう簡単ではありません。

特に家族と同居している場合、仕事中に話しかけられたり、生活音に集中を乱されたりすることも。

本記事では、家庭と仕事を両立しながら、集中できる作業環境を整えるための具体的な方法を、実体験やツールを交えてご紹介します。

1. 家の中に“仕事モード”をつくる環境設計術

1-1. 作業エリアを「物理的に区切る」

在宅勤務の最も基本となるのが、仕事と生活の空間を明確に分けること。可能であれば、個室や仕切りのある部屋をワークスペースにしましょう。

もしワンルームや間取りの制限がある場合は、パーテーションやカラーボックスを活用して視覚的に空間を仕切るだけでも効果があります。

おすすめ:

1-2. 「仕事グッズだけ」を置く

仕事エリアには仕事に必要なものだけを置き、私物や趣味のものは別の場所に置くのが鉄則。

そうすることで、自然とオン・オフの切り替えがしやすくなります。

1-3. 視界に入るものを整える

作業中に視界に入るものがごちゃごちゃしていると、脳が無意識に気を取られ、集中力が低下します。机の上はミニマルに、壁も落ち着いた色味のものや観葉植物などで整えましょう。

2. 家族とのコミュニケーションルールを整える

2-1. 「仕事中は話しかけないで」ルールを作る

家族と一緒に住んでいる場合、まず大切なのは「仕事時間」と「プライベート時間」の線引きを明確にすることです。

たとえば以下のような方法が有効です:

- ドアに「作業中」の札をかける

- ビデオ会議の時間を家族カレンダーで共有する

- お昼休憩の時間を決めて、コミュニケーション時間にする

2-2. 子どもとの関わり方を工夫する

小さなお子さんがいる家庭では、集中できる時間帯を「子どもが昼寝している時間」や「習い事の時間」に設定するのも一つの方法。

また、子どもに「タイマーが鳴るまではママ(パパ)はお仕事中だよ」と伝えると、時間の概念が理解しやすくなります。

おすすめアプリ:

- タイマーアプリ「Visual Timer」(iOS/Android両対応)

https://apps.apple.com/jp/app/visual-timer/id966469518

3. 集中力を保つ音と光の工夫

3-1. ノイズ対策で“静かなオフィス”に

生活音をシャットアウトするには、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を活用するのが効果的です。

また、自然音やカフェ音を流すことで集中しやすくなることもあります。

おすすめアプリ:

- 「Noisli」:自然音やホワイトノイズが選べる集中支援ツール

https://www.noisli.com/

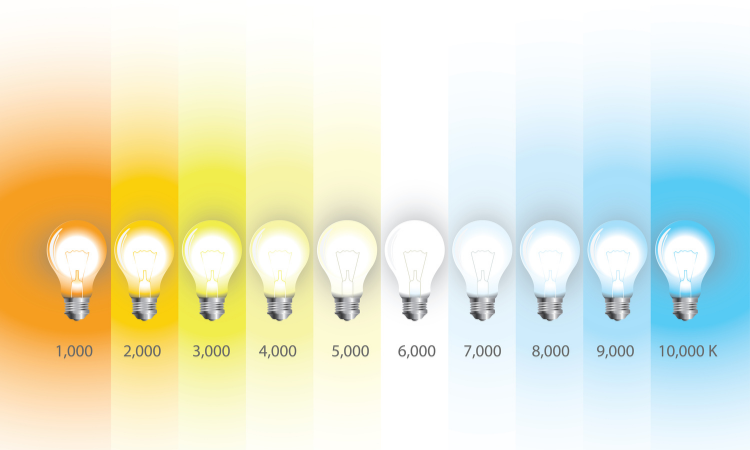

3-2. 照明の色温度にこだわる

集中したいときは白色光(5000K以上)、リラックスしたいときは電球色(2700K前後)を使い分けるのがおすすめです。

デスクライトを調色機能付きにするだけでも、集中力が変わります。

4. 家事と仕事を両立する時間術

4-1. タスクを時間帯で区切る

在宅ワークでは「ついダラダラやってしまう」ことも多いため、朝・昼・夕方など時間帯ごとにやることを区切ると効率的。

特に家事は「朝のうちに洗濯」「仕事後に食器洗い」といった時間帯ルールを決めるとバランスが取れやすくなります。

4-2. ポモドーロ・テクニックを取り入れる

25分作業+5分休憩を1セットとする「ポモドーロ・テクニック」は、在宅でも集中力を保つ方法として有名です。

おすすめアプリ:

- Focus To-Do(ポモドーロ+ToDo管理アプリ)

https://www.focustodo.cn/

5. 心のリズムを整えるセルフケア術

5-1. 1日1回“オフィス外”に出る

家の中だけで過ごしていると気分が塞ぎがちに。仕事の合間や終業後に10分でも外の空気を吸うことで、リフレッシュ効果があります。

5-2. 在宅ワーカーの「心のゆとり」を意識する

在宅ワークは「誰にも見られていない」環境ゆえ、頑張りすぎたり、逆に怠けてしまったりという極端な行動に出やすい傾向も。

定時で仕事を終える、朝のルーティンを整える、自分の頑張りを日記やアプリで記録するなど、意識的な“自分メンテナンス”が鍵となります。

おすすめアプリ:

- みんチャレ(習慣化をチームで応援)

https://minchalle.com/

まとめ

在宅ワークで「家族に邪魔されず集中したい」「作業環境を整えたい」と感じるのは、多くの人が抱える共通の悩みです。

物理的な空間づくり、家族とのコミュニケーション、集中力を高める工夫、時間管理、心のケア——どれか一つでも取り入れることで、あなたの自宅は立派なオフィスになります。

無理なく、自分に合った方法から少しずつ取り入れて、「自宅=働きやすい場所」に変えていきましょう。